震災直後の被災地に個人間で緊急物資を送る方法は郵便物だけ(洪水被害物資援助)

大地震や河川の氾濫洪水被害の発生後に、個人が個人への物資をどのように送ったらよいのかについて記します。

熊本地震・東北の地震など避難所宛てに荷物を送りたいとの要望がありました。

具体的にどのようにすれば荷物が送れるのかの具体的な方法です。

限定的被害な洪水だと宅配便が利用停止になることは少ないか狭い地域になります。

大規模な地震だと宅配便が利用できなくなる地域は広範囲になります。

利用したい時点で発着地の制限があるかは、公式WEB等で確認します。

追記

2024年01月の北陸の地震の引受・荷受停止状況

・

日本郵便(郵便物・荷物)

・

ヤマト運輸(宅急便)

具体的にどのように送るのかについて

利用できる方法があるのか、どこにおくるのか、何を送るのか、により変わります。

輸送方法

「宅配便の送れる地域」

普段通りに宅配便の伝票に記載します

「宅配便の送れない地域、郵便は送れる地域」

宅配便ではなく、郵便物として送るように伝票ではなく郵便物に直接記載します

「宅配便・郵便の両方が送れない地域」

送る方法はありません

配達先

「自宅宛て」

普段通りにの宛先を記載します

「避難所宛て」

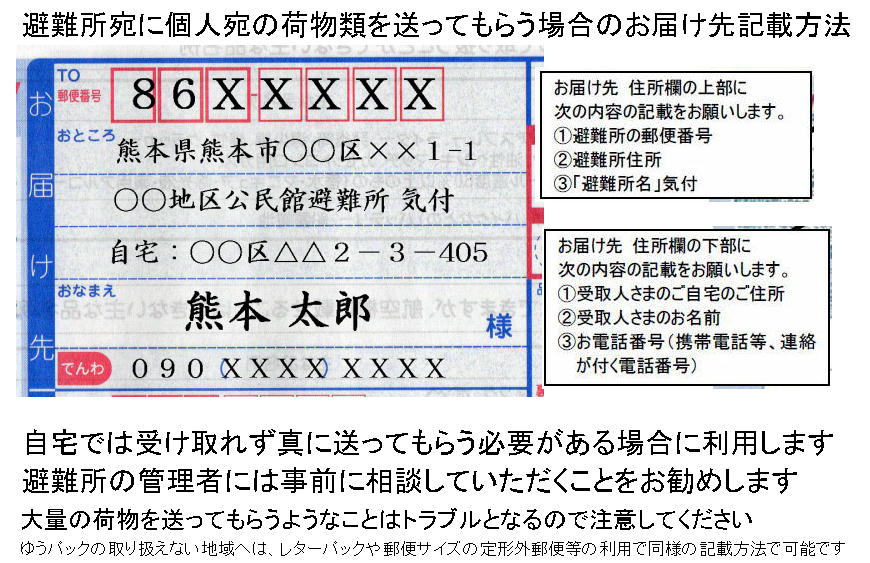

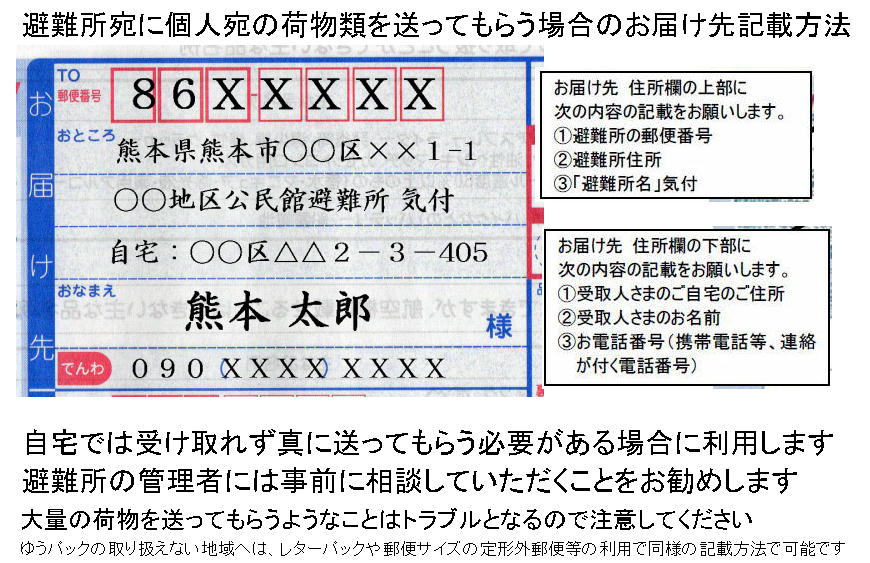

避難所気付避難者宛と記載します

「避難している友人や家族の家宛て」

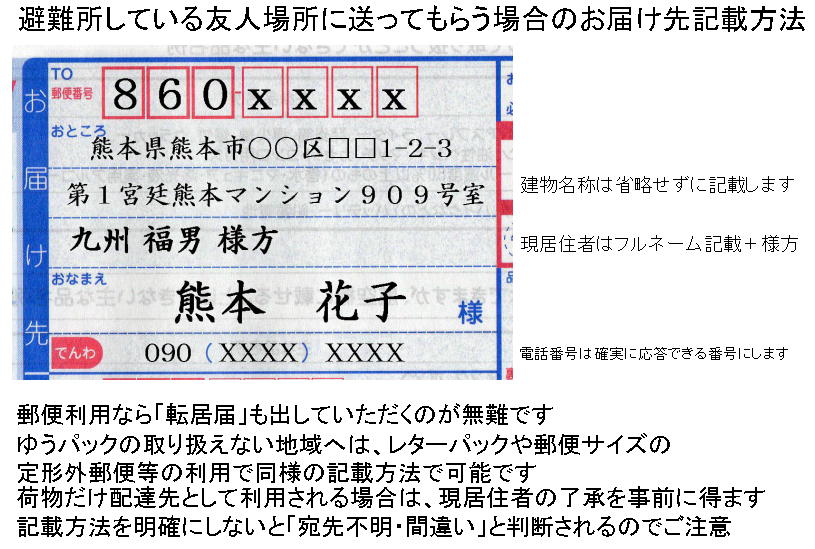

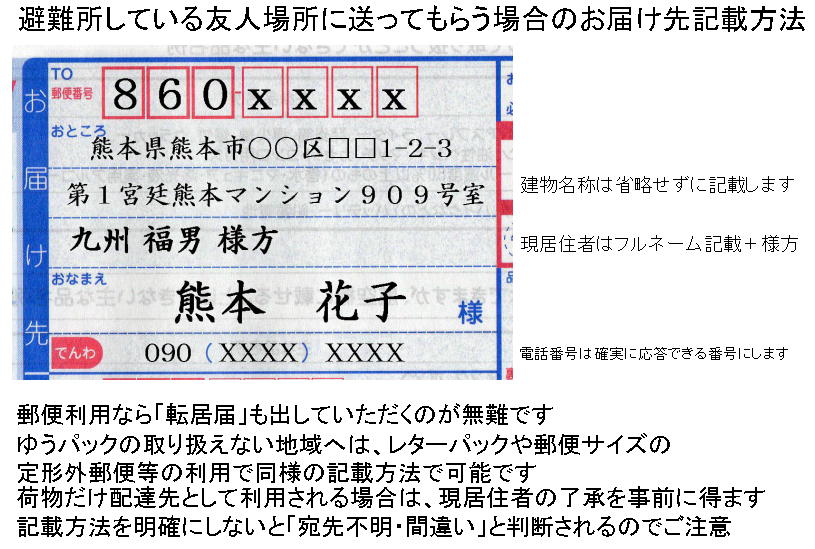

友人(フルネーム)様方、家族(フルネーム)様方宛と記載します

内容品

配達遅延が考えられますので腐敗しやすいナマモノは避けます

現金や貴金属は郵便の書留で送ることになります

郵便を利用する場合、輸送状況がわかるよう追跡できる方法にすることが確実です

このページのメインテーマ

・震災直後の被災地に緊急物資を送る方法

・個人から特定の個人宛に送りたい

・郵便でしか震災の被災地に緊急物資を送る方法がない地域が発生する

・個人から個人への物資をどのように送ったらいいか

避難先の誰に何を送る場合を考えるか「山荘に避難のため

にいる祖父母

に避難する時に持っていかなかった老眼鏡

を送りたい」

具体的な宛先の記載方法について

各社の推奨している記載方法に沿って記載することにより送ることが可能となります。

<郵便局の場合>

・避難先の友人宅・友人宅で荷物だけ受け取ってもらう場合のお届け先記載方法

・個人宛のゆうパック・郵便物をその人がいる避難所に直接送ってもらう場合のお届け先記載方法

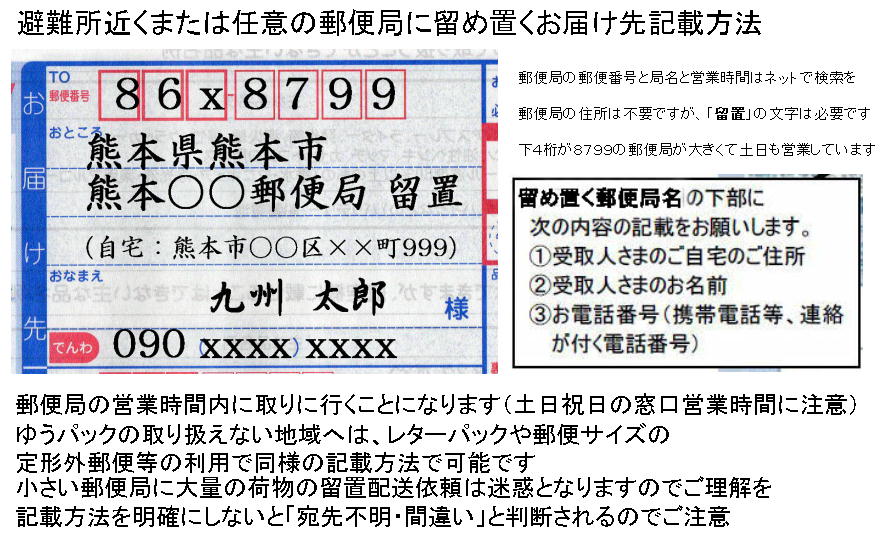

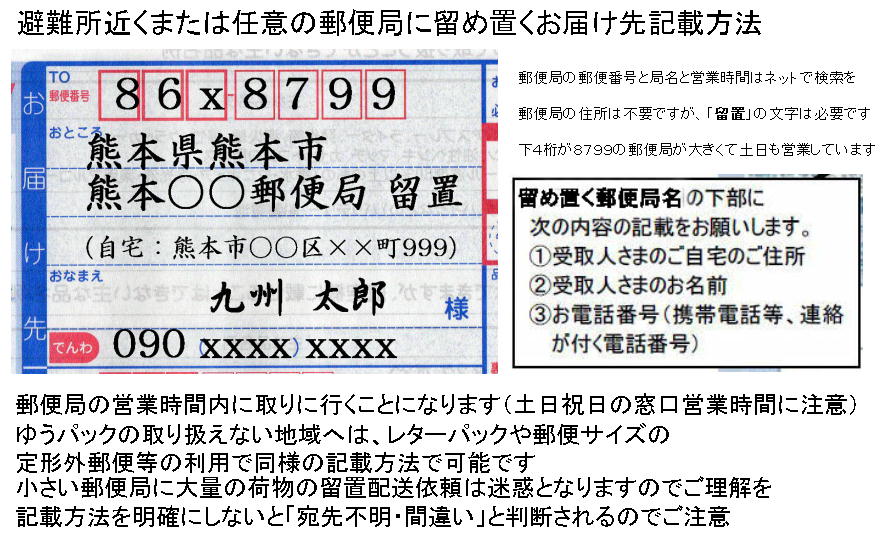

・避難先等の近くの郵便局等に留置して取りに行く場合のお届け先記載方法

・郵便物を送る場合に郵便物にあて名を直接記載した例

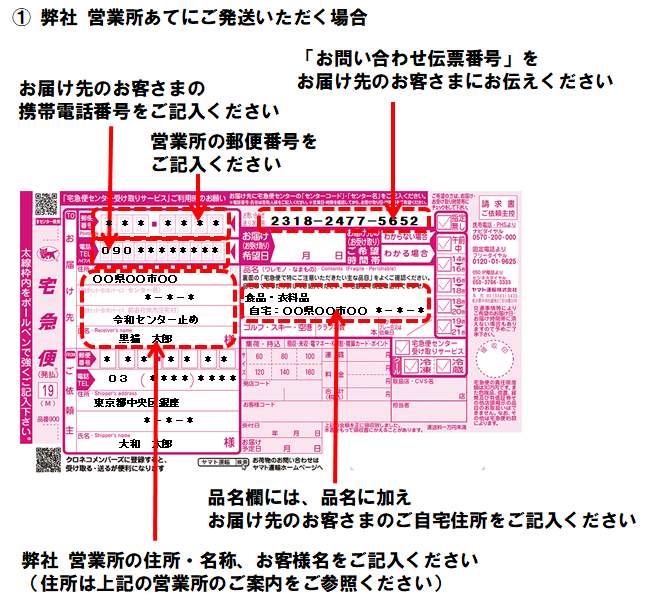

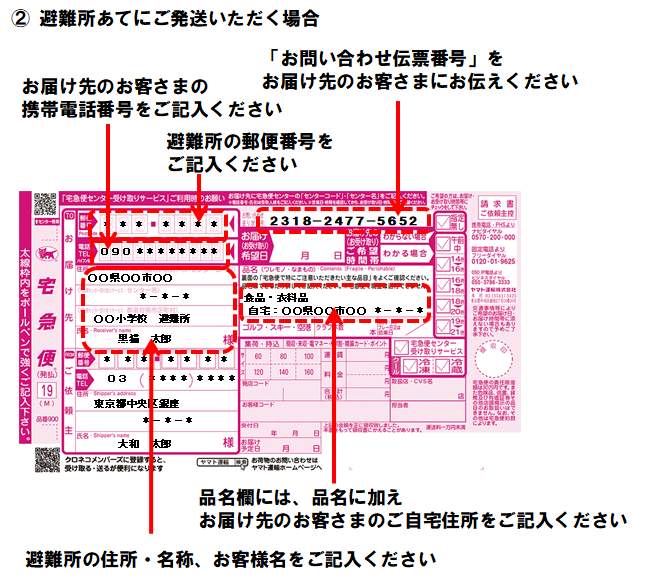

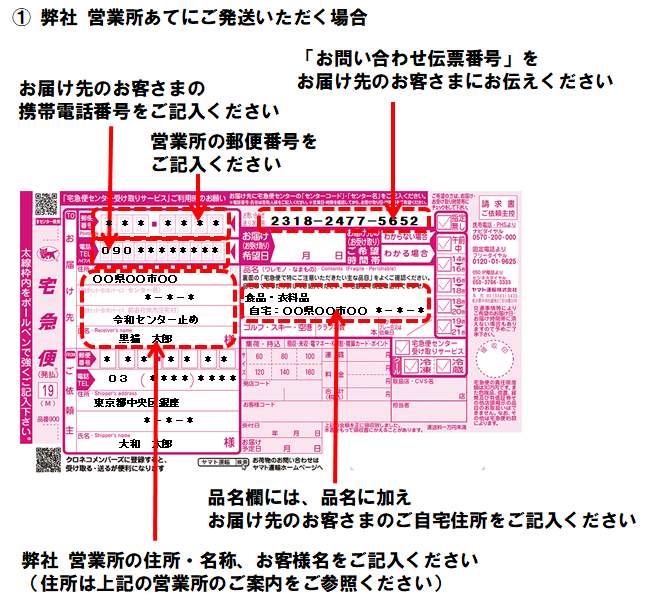

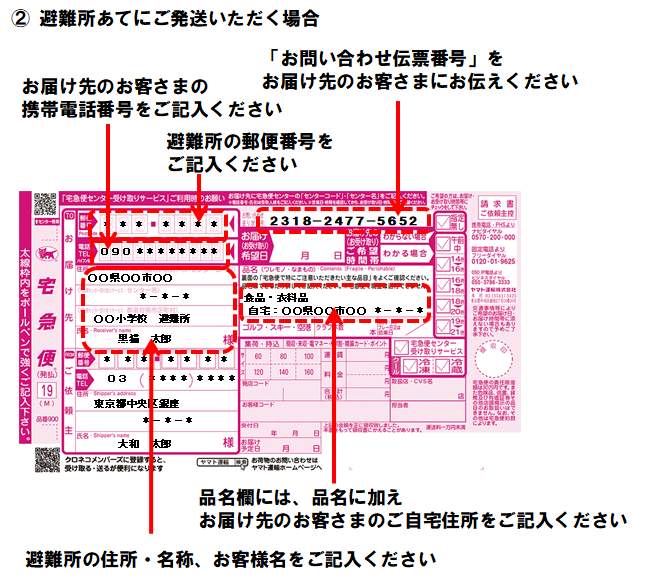

<ヤマト運輸の場合>

・個人宛の宅急便をその人がいる避難所に直接送ってもらう場合のお届け先記載方法

宅急便が送れない地域宛の利用は出来ません。送れない地域は、郵便物として送ります

・避難先等の近くの営業所等に留置して取りに行く場合のお届け先記載方法

宅急便が送れない地域宛の利用は出来ません。送れない地域は、郵便物として送ります

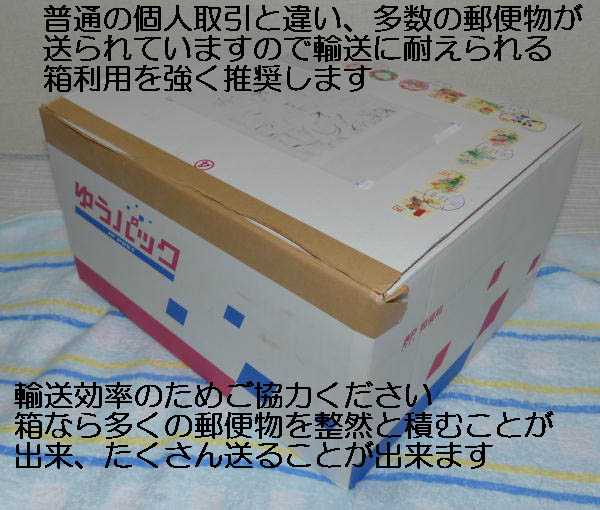

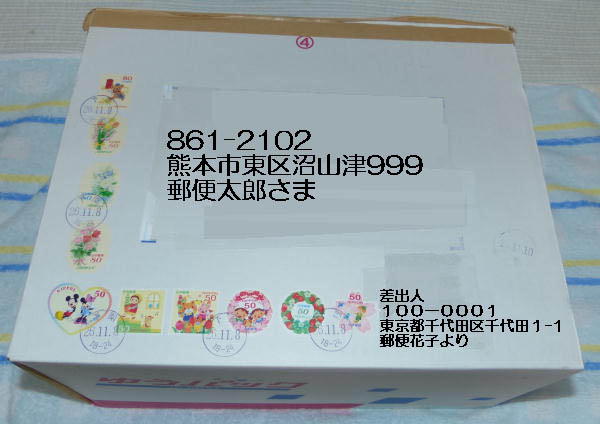

郵便物として送る場合の具体的な荷姿の例

レターパックプラス(追跡番号付き)で送る例

販売場所:ローソンや郵便局

サイズ:25cm×34cmの紙製封筒(郵送料を含んだ販売価格520円の封筒[2019年10月改正、料金は適時変更されます])

重さ制限:最大4kg(ただし上記サイズの封筒に入り封が規定のラインまで隠れた場合)

あて名の記載は購入したレターパックプラス封筒そのものに直接記載

厚いと街のポストには入りませんので郵便局窓口へ

ローソンでは購入は可能ですが店員が預かれないため店内ポストに入らない3.5cm以上の厚みが

ある場合、郵便局にお持ちいただくか集荷依頼するか店頭集荷時に担当者に手渡しする必要があります

入れてみた荷姿例

1.厚さ10cm×横15cm×縦24cm(郵便葉書を1000枚入れたサイズです)

2.厚さ12cm×横13cm×縦21cm(プリンタインク、エプソンIC6CL50を3個入れたサイズです)

ご注意

レターパックプラスを封筒状ではなく箱型に固定成形することは禁止されています。

また表面が常に100%露出していない状態に折り方を変える、多く折る、折ったままテープで固定する、

及び、料額印面を見えないように折る、固定する、料額印面を破断させる、なども禁止されています

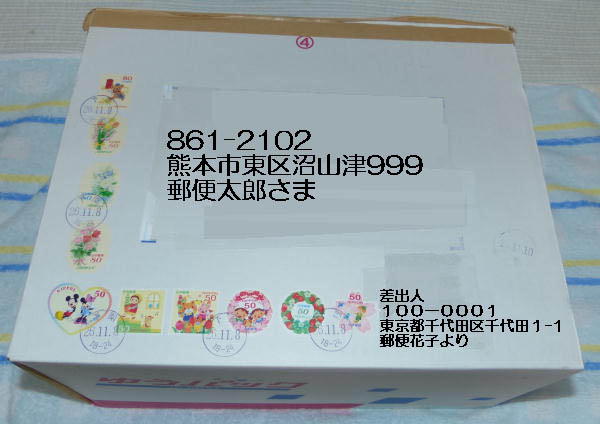

定形外郵便物(追跡番号付加は特定記録160円別途必要、急ぎ希望は速達+260円〜別途必要[2022年10月改正、料金は適時変更されます])

サイズ制限:直方体として3辺合計90.0cm(最大長60.0cm)

重量制限:上記サイズ内で、4.0kg

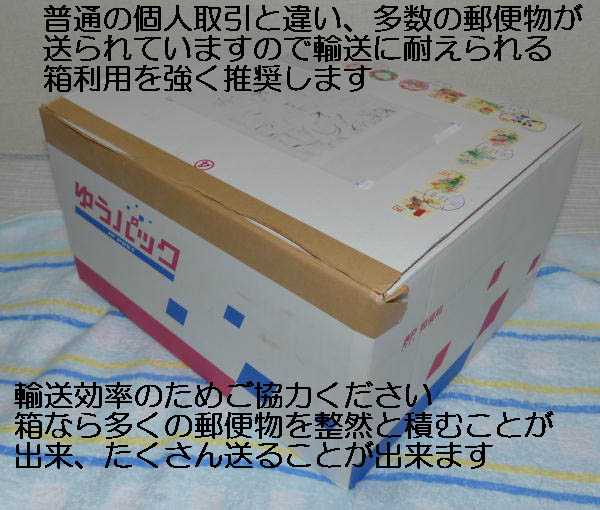

注意事項:こわれもの扱いは出来ないので、こわれない品物か輸送に耐えられる箱を利用推奨

ゆうパックでは送れませんが、郵便局で販売しているゆうパックの箱の中サイズの利用が便利

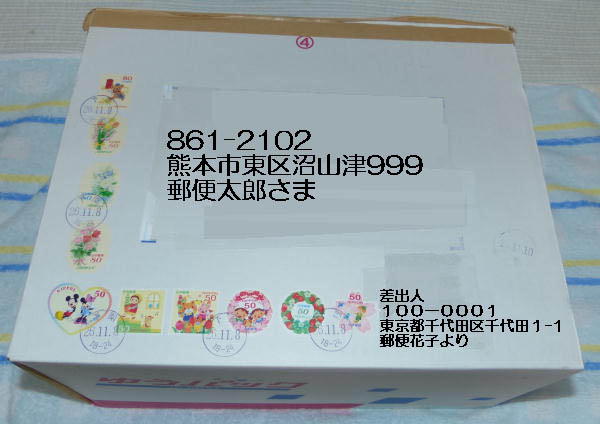

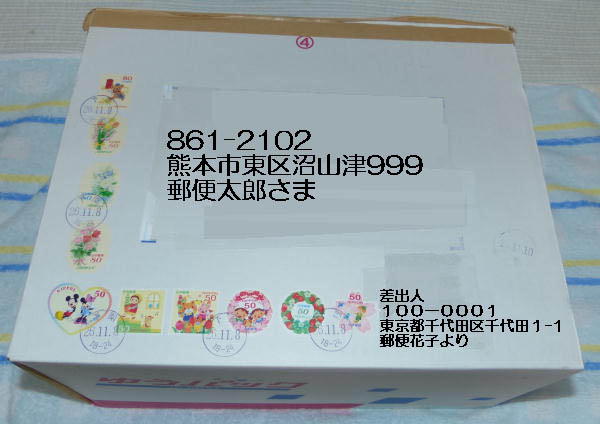

配達先住所とあて名は箱に直接油性マジック等で記載を推奨

配達先を中心部に大きく記載、差し出し人は端に小さく記載

郵便局窓口へ出し、料金は現金で支払うことが可能

土曜日・日曜日は大きい郵便局に限り営業中

入れてみた例

1.高さ17cm×横幅32cm×奥行き26cm(ゆうパック箱[中]利用)

中身の例(現金を入れる場合は差し出し時に「現金書留」として出す必要があります)

封をした例

あて名を記載した例

過去の継続文は

こちら

現在、順次作成中です。

154972